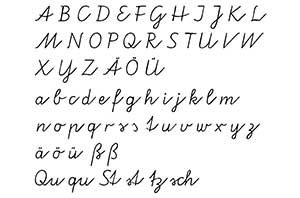

Die Schrift ist mehr als ein Weg der Kommunikation. Sie ist Ausdruck unserer Persönlichkeit, Individualität und Selbstbestimmung.

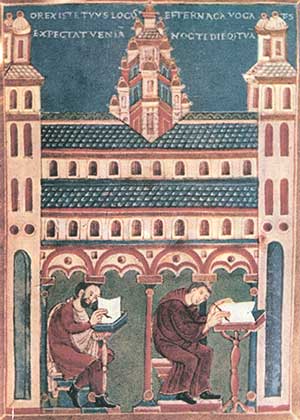

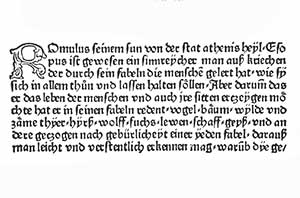

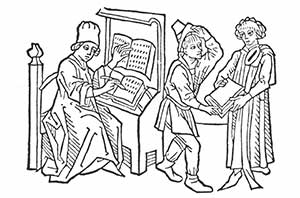

Bereits um 500 v. Chr. sagte der griechische Philosoph Heraklit: „Des Daseins eigentlichen Anfang macht die Schrift“. Dies verdeutlicht, dass der Schrift schon in der damaligen Zeit ein hoher Wert beigemessen wurde. Ihre Geschichte ist eng mit Religion, Kultur, Politik und Wirtschaft der einzelnen Völker verbunden. In ihren Zeichen spiegeln sich die künstlerischen Stilwandlungen der jeweiligen Epochen wider.

Die nachweisbare Entwicklung der Schrift beginnt ca. 5.500 v. Chr. mit Tontafeln aus Tartaria (Rumänien), die geometrische Muster aufweisen und aus Kultstätten stammen.